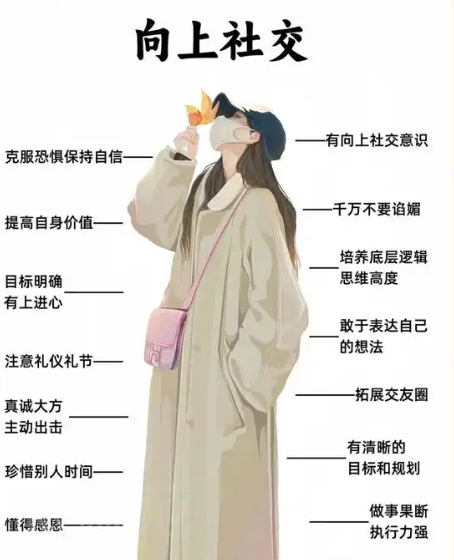

向上社交的重新审视

向上社交的重新审视

以前写过一些向上社交的建议,不少大佬也会提出,与其追求向上社交,不如专注能力提升,能力提升了,向上社交自然会实现。

其实,很多人都误解了一个关键的基本认知。向上社交,难道就意味着一定要跨越阶层去结识大佬、牛人吗?坦白讲,在跨越两个阶层以上的情况下,认识别人往往意义不大。多数时候,对于那些比你高出两个阶层的人而言,你几乎没有价值。就算认识了,也很难实现持续且有价值的互动,更难获得对方真正的认可和关注。除非你拥有极为特殊的能力,或者能提供独一无二的价值,但这种情况,别说是别人,我自己都难以做到。人家身边围绕着各类牛人,你觉得自己能提供什么呢?

回顾我的社交资源,朋友圈里有许多上市公司老板,身家巨亿的也不在少数。这里分为两种情况:一种是相识于微末之时,很多都是有着十年、二十年交情的老朋友,联系起来轻松随意,随时能约饭局,微信上开开玩笑也是常事;另一种则是机缘巧合结识的比自己高一两个阶层的大佬,虽然也加了微信,偶尔会有互动,但我不太敢随意打扰,真正有意义的沟通少之又少。

我自认为在影响力和口碑方面还算不错(我猜很多读者对此存疑),才有机会结识一些顶尖的行业大咖。即便如此,与他们的有效互动依旧少得可怜。那么,向上社交是不是就毫无意义了呢?

向上社交的新思路

今天的关键在于,换个角度来看向上社交。不是一门心思去结识跨越几个阶层的大佬,然后企图尽快利用他们的资源实现个人价值,这种想法成功的可能性太低,难度太大,至少我是做不到的。换个思路,你应该寻找那些能够与你携手共进,或者引领你向上发展的伙伴!

我朋友圈里的很多上市公司老板、高管,我认识他们的时候,他们还只是普通的个人创业者或打工人。说句有点凡尔赛的话,“近曹者富”虽然有自我标榜之嫌,但从概率上讲,这些年我老朋友实现财务自由的概率确实远远高于社会平均值。有人会说,你们那个时代好,你学历高,等等。但首先,从我们那个时代到现在,能达到足够高度的人依旧是极少数,大部分人依旧平庸,甚至生活得很艰难;其次,我朋友圈里的那些大老板,有顶尖的学霸精英,也有不少没读过大学的草根出身。

有人觉得这是幸运,而我更愿意用“概率”这个词来描述。那么,如何提高发现这些潜力伙伴的概率,与他们一同成长呢?这才是今天的主题:一边向上,一边社交,在成长过程中,寻觅一起向上的伙伴。

寻找潜力伙伴的基本原则

本来不打算设置付费,但越写越觉得可能会刺激到一些人,这又是一篇讲真话而非讲正确话的文章,所以还是决定开个付费。老规矩,我的知识星球用户先别急着付费,过一两天文章会同步到我的知识星球。

拓展社交渠道,增加机会基数

社交关系是一个持续筛选的过程,人的一生会结识众多的人,有人走得快,有人走得慢,走着走着,很多人就断了联系,随后又会认识新的伙伴。

有人说,走着走着就只剩自己,连个说心里话的人都没有。筛选模型的第一条原则,就是要拓宽社交漏斗的开口,也就是积极拓展社交渠道。

我女儿在NTU数学系读大一,前几天我和一位前NTU数学系教授(现在是东南亚独角兽企业合伙人)喝咖啡,向他请教。他提到几个关键点,比如找到好公司实习很重要,交换生能带来额外机会,学生社团也值得参加。当然,还有一些专业课建议与今天的话题无关,就不多说了。很多国人总觉得孩子读书考高分最重要,其实社交资源同样重要。实习不仅能让人快速了解职场,还能增加职场社交机会;学生社团可以结识更多的人;交换生能扩大同学圈子。有人会问,这一定会带来好处吗?记住,一切皆概率,增加认识牛人的可能性,虽然不是必然有收获,但总归是好的。

前几天在新加坡,我接待了一位老朋友,他是一家上市公司的合伙人,还约了其他小伙伴一起吃饭。席间,小伙伴问我们是怎么认识的,我说很巧,我们是棋友,在同一个围棋群里认识,线下约棋后慢慢就熟悉了。没想到几年过去,他参与的创业公司成功上市了。

社交场景越多,可能性就越大,只要基数够大,小概率事件也能带来好结果。此外,打造个人影响力也至关重要。我刚到厦门、刚来新加坡的时候,为了打开局面,利用别人的平台分享会,主动积极地分享,从默默无闻变得在当地业内小有名气。只要有能力且愿意分享,短短几年就能做到,社交资源也会随之丰富起来。

确立积极向上的社交筛选原则

认识的人多了,但不可能对每个人都投入同等精力去沟通,也不可能和所有人一直走下去,很多人会渐行渐远,最终消失在自己的社交关系中。这就涉及到筛选原则。

说句不太客气、不太正确的话,底层人群往往存在逆向筛选的情况,也就是所谓的“loser联盟”。谁努力就嘲笑谁,整天热衷于八卦,一起抱怨老板、上司,彼此只能提供情绪价值,让自己暂时忘却糟糕的处境,却从不尝试积极改变。

绝大部分人的社交场景,不过是打造一个“loser联盟”,喝酒吹牛后又回到糟糕的生活中。所以,筛选原则就是要找到真正积极向上、能一起谋求发展的伙伴,而不是那些只能提供情绪价值,通过一起吐槽获得短暂快感的人。

这里要强调一个关键点,情绪价值适合向下获取,真正能共同前行的伙伴,不会只为你提供情绪价值。能理解吗?

让自己符合别人的筛选原则

不仅要筛选别人,自己也要努力符合别人的筛选原则。别人都在积极前进,即便你走得没那么快,也不能一直原地踏步,否则别人不会停下来等你。

你要有自己独特的价值,比如判断力、信息资源、社交资源等,这些都可能成为独特价值。很多熟人来新加坡会找我,因为他们发现,在这边找合作总能遇到我的熟人,最后发现找我最直接,需要找什么人,我能直接告知。我的社交资源就成了我的独特价值。

有段时间,别人问我平时做什么,我开玩笑说自己是“拉皮条的”,其实就是给有需求的创业者、投资人、技术及产品高手对接人脉资源和合作机会,日常牵线搭桥的事很多,随时帮朋友拉群。

我的信息面和判断力也是我的独特价值,但我也承认,我的信息面很多源于社交资源,判断力也受朋友圈里一些大牛的影响。我认可他们的判断,并以自己的方式转述。

你会发现,需要符合别人的社交筛选机制来获取社交资源,而社交资源又能成为独特价值,反过来符合别人对你的社交筛选机制。我瞎编个词,这叫“自我价值的循环强化”。

有人可能好奇我的社交筛选机制是什么。前些年,我特别喜欢年轻且学习能力、行动能力强的创业新人,心想他们现在刚起步,说不定几年后就成为行业新贵。比如前些年认识做寻梦网络的游戏同行创业者阿布时,那时还没有拼多多呢。

但最近几年,心态和追求发生了变化。有些年轻读者可能不太理解,我这个年纪事业心上没那么重了,从公众号文章也能看出,更多追求环球旅行、登山、户外徒步这些事。现在更愿意结识有全球旅游和户外经验的新朋友,从他们那里获取攻略和路线介绍。我甚至想搞个仅限造访过七大洲的朋友加入的玩家群,我朋友圈里符合这个标准的已经有两位数了。

你可能觉得这个筛选机制和前文讲的不一致,其实想想,能自在周游世界的都是些什么人呢?

遵循基本社交原则

越是高端人群,越注重隐私安全。不要大嘴巴,不要随意传播别人的隐私消息,未经许可在朋友圈截屏、截屏聊天记录、拍照后公开发布,这些行为很容易被高端人群拉黑。

要理解信用成本。很多事情不要觉得别人帮忙是举手之劳,这可能涉及对方的信用成本。比如求人介绍大牛、内推岗位,在对方还没信任你之前,不会给你介绍优质资源,这种事急不得。很多人总以为这种事随手就能办,这就是不理解信用成本,越是高端人群,越不会轻易帮人办事。

有些大佬私密的群不欢迎自媒体进入,我也不例外。虽然我自认为很守原则,但他们不敢冒任何风险。

不要自来熟,要有边界感。不只是男生,有些女生觉得撒娇就能获得社交优势,这是爽文看多了。缺乏边界感很容易被高端社交圈排斥。

不要自作聪明,很多大佬阅人无数,你那点心思他们一眼就能看穿。

评论